Texto: Gésio Passos *

A comunicação pública brasileira volta a buscar sua sobrevivência no momento de reascensão da pauta neoliberal em meio à crise econômica. Frente a governos descompromissados com a missão pública das instituições e incapazes de dialogar com a sociedade, as mídias públicas sofrem com a falta de seu reconhecimento para a garantia da pluralidade da sociedade, cumprindo sua missão de dar voz à população frente a um sistema de mídia altamente concentrado.

O presidente Michel Temer (PMDB), com sua intervenção na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), deu um exemplo de sua forma de governar: mudanças autoritárias, sufocamento financeiro e nenhuma abertura à participação social. A EBC, que administra duas emissoras de TV, sete de rádio e duas agências de notícias, criada há 10 anos para inaugurar uma nova fase na comunicação brasileira, foi o primeiro alvo de desmantelamento da gestão Temer. Por todo país, as experiências de comunicação pública buscam formas de sobreviver com autonomia financeira, independência editorial e participação da sociedade.

EBC: mudanças trazem riscos

Com a posse do presidente Michel Temer, em 2016, um dos seus primeiros alvos foram justamente as mudanças na comunicação pública federal. Temer trocou o comando da EBC exonerando o então presidente Ricardo Melo e nomeando Laerte Rímoli como novo mandatário. A empresa pública foi criada em 2008 com a unificação das emissoras federais, a partir de uma nova legislação que reorganizava e normatizava a comunicação pública no país.

A mudança dos presidentes não era amparada pela legislação, que previa um mandato de quatro anos para Melo, exatamente para garantir a independência da Empresa. Ricardo Melo havia sido empossado por Dilma Rousseff (PT) ainda em 2016. Com a nomeação de Rímoli, uma série de mudanças nos postos de comando da empresa se sucedeu. Mas um novo golpe aconteceu quando Temer editou a Medida Provisória 744/2016.

A mudança alterou a legislação, acabando com o mandato de quatro anos para presidente da EBC, possibilitando ao governo trocar o mandatário da empresa a qualquer momento. Também extinguiu o Conselho Curador, principal meio de participação da sociedade civil e que dava o caráter público da empresa. Dessa forma, o governo acabou com os mecanismos de independência da comunicação pública, retomando um modelo de comunicação estatal a serviço do governo federal, reinante até a criação da EBC.

O Congresso Nacional ainda tentou remediar o golpe instalado. O substitutivo do senador Lasier Martins (PSD-RS) foi aprovado em fevereiro de 2017, modificando a Medida Provisória, criando um novo Comitê Editorial e de Programação que pudesse ter alguma ingerência na empresa, além de permitir que o Senado pudesse sabatinar o presidente indicado para a estatal. Mas todas essas propostas foram solenemente ignoradas por Temer, que vetou as principais alterações que o Congresso realizou, alegando que elas contrariariam a motivação central da MP de conferir maior flexibilidade e eficiência à empresa pública. A decisão do governo acabou não sendo questionada no Congresso e o veto não foi derrubado em agosto de 2017, após toda a articulação do governo para impedir que a primeira denúncia por corrupção de um presidente no exercício fosse investigada no Supremo Tribunal Federal (STF).

A sociedade civil organizada buscou reagir contra as mudanças da Lei 11.652, que criou a EBC. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no STF para reverter os ataques do governo à comunicação pública. A coordenadora geral do Fórum, Renata Mielli, afirmou à época que “essa MP é inconstitucional do ponto de vista formal e material, impõe censura às emissoras tuteladas pela EBC e não resolve os problemas da empresa – pelo contrário, agravando-os”.

Para o FNDC não há justificativa na urgência da Medida Provisória, que restringiu a autonomia da empresa e o cumprimento dos princípios da comunicação pública. O Fórum ressalta que as mudanças resultam em censura aos profissionais da empresa, subordinando-a ao governo federal. O fim do Conselho Curador tornaria mais graves os problemas de independência da EBC, restringindo a participação e controle social sobre a empresa pública.

O Ministério Público Federal, a partir da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), também se posicionou. Em setembro de 2017, a PFDC solicitou à nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, representação ao STF pedindo a inconstitucionalidade das mudanças na lei da EBC. Os procuradores afirmam que as alterações resultarão em grave retrocesso social em matéria de direitos fundamentais – tanto na liberdade de expressão e de imprensa quanto no caráter democrático que deve existir no sistema público de comunicação social.

O impacto nas redações da EBC

As mudanças orquestradas pelo governo Temer na EBC reverberaram de imediato dentro da empresa pública. Sob o comando de Laerte Rímoli, toda a diretoria e parte dos gestores da EBC foram substituídos e iniciou-se uma mudança editorial sem precedentes na história da empresa. Até o Comitê Editorial de Jornalismo, órgão interno previsto no Manual de Jornalismo da EBC e composto por jornalistas eleitos por redação, foi paralisado pela diretoria. A última reunião do Comitê foi no final de 2016. Após críticas dos empregados à cobertura vigente, ele nunca mais foi convocado pela Diretoria de Jornalismo. Esse Comitê Editorial de Jornalismo não deve ser confundido com o Comitê Editorial e de Programação, instituído pela Medida Provisória proposta por Temer e que sequer chegou a ser empossado.

As mudanças para uma linha editorial pró-governo geraram reflexos diretos no trabalho dos jornalistas da empresa pública. As entidades representativas dos trabalhadores começaram a se manifestar constantemente sobre as mudanças na EBC. Nos dias anteriores ao carnaval de 2017, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal denunciou a orientação da direção da EBC para que, durante a festa, os jornalistas não cobrissem temas políticos, não fazendo imagens de faixas e cartazes críticos a políticos e governos. Era instalada a proibição do “Fora Temer” na empresa pública. A intervenção editorial mudou até a programação da Rádio Nacional, com a veiculação de programas do governo federal em defesa da reforma da previdência social. O Sindicato de Brasília ainda denunciou as trocas de repórteres setoristas nas áreas de política e social, com anos de experiência, na Agência Brasil e na Rádio Nacional, como forma de tolher o livre exercício da profissão e aprofundar as práticas de censura.

Em março de 2017, os trabalhadores da EBC, em assembleia, aprovaram uma moção em repúdio à ação da diretoria da empresa. A nota diz: “temos enfrentado, de forma cotidiana e generalizada, ingerência no trabalho jornalístico. Um exemplo simbólico aconteceu no dia 15 de março, Dia Nacional de Paralisações contra a reforma da previdência e trabalhista, no qual, diferente da tradição estabelecida na EBC, os jornalistas receberam a ordem de focar sua cobertura nas consequências sobre o trânsito. É a linha adotada na cobertura de outras manifestações dos movimentos sociais, o que limita o direito à informação do cidadão brasileiro”.

As práticas ultrapassaram a censura e ampliaram a cultura de assédio moral dentro das redações da EBC. Em agosto de 2017, após denúncia coletiva de assédio do gerente da Agência Brasil a um correspondente do veículo, assinada por mais de 90 jornalistas da empresa, a EBC anunciou o fim do programa de correspondentes da Agência, que contava com cinco jornalistas em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará, com a justificativa de necessidade de redução de custos. Até o Ministério Público do Trabalho apresentou uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta para que a empresa adotasse medidas efetivas no combate ao assédio moral organizacional. A EBC se negou a assinar o acordo com o Ministério Público, abriu investigação contra o repórter assediado e nada fez sobre o gerente.

A própria ouvidoria da EBC, órgão que ficou resguardado aos ataques do governo com a mudança na lei, apresentou em seus relatórios os reflexos dessa mudança editorial. A ouvidora Joseti Marques, a única que ainda mantém estabilidade legal pelo cargo dentro da empresa pública, continuou desempenhando seu papel de ombudsman com autonomia. A ouvidoria cita diversos casos de parcialidade e insuficiência na cobertura de temas como as greves gerais, reforma da previdência e trabalhista, fazendo proselitismo em favor do governo federal. Além do contínuo tom oficialista nas matérias produzidas pelos veículos da empresa e a implementação do temor dentro da redação, um governismo até então nunca visto desde a fundação da empresa, com perseguição e censura aos jornalistas.

Estrangulamento da comunicação pública

Toda a mudança da linha editorial da EBC foi acompanhada por um início de enxugamento da empresa pública. Contratos de programação foram extintos, a manutenção das sedes foram revistas, diárias e viagens para produção de conteúdo minguaram. Tudo acompanhado do corte brutal do orçamento da EBC, que asfixia a empresa pública.

Levantamento no Portal da Transparência mostra o contingenciamento dos recursos aportados na EBC. Até setembro de 2017, os recursos da empresa pública chegaram a apenas 52% do orçamento previsto para o ano. Grande parte dos recursos foi destinada ao pagamento da folha de pessoal, chegando a R$ 206,1 milhões dos R$ 324,5 milhões disponíveis. Sobrando cerca de R$ 120 milhões para o custeio, com pagamento de fornecedores, aquisição de programas, infraestrutura e investimentos.

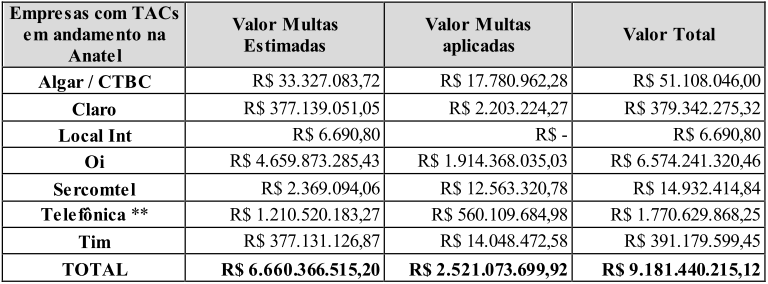

Quando a EBC foi criada, foi aprovada a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, a partir de taxação de serviços de telecomunicações. Os recursos garantiriam a autonomia financeira da empresa. Mas, desde sua criação, grande parte desse fundo continua judicializado pelas empresas de telecomunicações, o que soma mais de R$ 2 bilhões. Outro R$ 1,4 bilhão disponível da Contribuição também continua contingenciado pelo governo federal, recursos que poderiam garantir as necessidades orçamentárias da empresa pública. Os dados são de Edvaldo Cuaio, representante dos trabalhadores da EBC no Conselho de Administração da empresa.

Além dos ataques editoriais, o estrangulamento financeiro vem a cada dia impedindo que a empresa cumpra sua missão. Desde março de 2017, a Rádio Nacional da Amazônia está silenciada. O centro de transmissores de Brasília acabou não resistindo a um incêndio que atingiu a subestação de energia onde se localizavam os transmissores da Rádio Nacional da Amazônia Ondas Curtas e parte dos transmissores da Rádio Nacional de Brasília AM. Com isso, a rádio da Amazônia saiu do ar e a de Brasília perdeu sua amplitude de potência.

A Rádio Nacional da Amazônia, que em 2017 completou 40 anos, é uma das poucas fontes de informação e cultura para milhões de brasileiros na região de mais difícil acesso do país. Precariamente, com um pequeno gerador, a rádio voltou ao ar em pequena potência, não atingindo 5% de sua capacidade de alcance. Em setembro, a EBC prometeu uma resolução do problema, com o deslocamento de um gerador de emergência da sede da empresa para o parque de transmissão. A solução arranjada não resolverá o problema, sendo que a capacidade ainda será reduzida para um gerador que só tem autonomia de 8 horas de funcionamento por dia.

O corte de recursos também é utilizado pela diretoria da EBC como justificativa para seguidos cortes editoriais em programas que compunham a grade da TV Brasil. Dois programas históricos de crítica de mídia, o Observatório da Imprensa e o VerTV, foram sacados da programação da emissora. Outros, como Arte do Artista, do teatrólogo Aderbal Freire Filho, sucessor do programa Arte com Sérgio Britto, também teve sua continuidade interrompida. Eles fizeram companhia a outros programas extintos em 2016, como Brasilianas e Espaço Público. Mas as mesmas justificativas não foram dadas para a contratação de jornalistas com longa passagem pela mídia privada, que levaram ao ar novos programas “jornalísticos” com linha editorial identificada profundamente com os interesses do governo federal, como Corredores do Poder ancorado por Roseann Kennedy, ex-CBN, e Cenário Econômico, comandado por Adalberto Piotto, ex-CBN e Jovem Pan.

As tradicionais rádios Nacional de Brasília AM e Nacional do Rio de Janeiro AM tiveram sua programação unificada sem qualquer diálogo com as equipes das emissoras e com os ouvintes. O discurso de criação de uma rádio all news, que teria seu foco em notícias, no momento em que a empresa sofre com falta de recursos, serviu para limitar o caráter local da programação das emissoras. Outros jornalistas com tradição nas emissoras privadas e de alinhamento ao governo também passaram a atuar à frente do microfone da rádio, como Anchieta Filho, ex-Jovem Pan.

O processo de cortes na empresa atingiu também a programação esportiva da TV Brasil, que nos últimos anos vinha conquistando audiência com a exibição do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol da Série C e Série D e do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.

Mas o maior retrocesso na gestão da EBC se deu na manutenção da Rede Pública de Televisão. Com apenas quatro geradoras em Brasília, São Luiz, Rio de Janeiro e São Paulo, essa última em um canal marginal no espectro, a TV Brasil depende das emissoras afiliadas para que o seu sinal chegue em todo país. A previsão de repasse financeiro para as emissoras públicas/estatais que compõe cessaram há alguns anos. Algumas emissoras públicas deixaram a rede da TV Brasil, como a TV Educativa de Alagoas, rumo à rede da TV Cultura de São Paulo. A falta de liderança da EBC na construção da rede pública levou até as emissoras estaduais a criar um espaço de articulação, o Fórum das TVs Públicas Estaduais, abandonando a tradicional Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, que historicamente articulava as emissoras do setor público. Enquanto isso, somente em 2017, a EBC desligou ao menos seis retransmissoras do sinal da televisão pelo país. Em um processo final de desligamento do sinal analógico da televisão nas capitais brasileiras, pode levar a própria TV Brasil a um apagão, já que as próprias emissoras estaduais vivem dificuldades nesse processo.

A Comunicação Pública pelo Brasil

A comunicação pública brasileira não se resume somente à EBC e aos seus veículos. Desde o início do rádio no Brasil, espalharam iniciativas locais de emissoras por iniciativa dos estados, muitas ainda em operação pelo país. Com o começo das transmissões de televisão, iniciativas educativas por universidades e pelo poder público alavancaram o início de uma comunicação não comercial. Após a Constituição de 1988, foram essas iniciativas que ousaram se mover em direção ao novo conceito de comunicação pública, mesmo pecando pela falta de participação da sociedade em sua estrutura, as dificuldades de se tornarem independentes editorialmente de seus mantenedores e a falta de autonomia financeira. A crise econômica dos últimos anos também trouxe ainda mais ameaças para essa vasta rede que busca compor a comunicação pública brasileira. Para exemplificar essa situação, será avaliado o atual quadro de três estados emblemáticos em 2017: Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais.

Rio Grande do Sul: o fim da Fundação Piratini

Os ataques à experiência gaúcha de comunicação pública seguem como o maior retrocesso no setor no último período. A Fundação Piratini, responsável pela TVE-RS e pela Rádio Cultura FM, é um dos alvos do governo de José Ivo Sartori (PMDB) na tentativa de desmontar as estruturas do estado, alavancado pelo ideal neoliberal privatista.

Em dezembro de 2016, Sartori aprovou na Assembleia Legislativa um projeto que permitia a extinção da Fundação Piratini em conjunto com outras sete fundações públicas, com argumento de necessidade de enxugamento do Estado frente à crise econômica. Mesmo sob protesto de milhares de servidores, o governo conseguiu a aprovação do que – dizia – poderia dar um fôlego financeiro ao estado.

A TVE gaúcha foi criada em 1974 dentro da política de utilizar as ferramentas de comunicação para expansão da educação, que foi o fruto da criação da maior parte das emissoras estaduais brasileiras. A rádio Cultura FM só surgiu após a criação da Fundação Piratini, ainda nos anos 1980. As emissoras que tinham forte inserção na cultura gaúcha passaram de uma hora para outra para o estágio de total indefinição com a ação do governo de Sartori.

A reação dos trabalhadores da Fundação Piratini foi imediata, deflagrando greve, em protesto. A direção da Fundação respondeu proibindo a entrada dos funcionários na instituição e anunciou a demissão em massa de seus empregados. Por ser uma fundação pública de direito privado, os trabalhadores são empregados públicos, regidos pela CLT, e não servidores estatutários com garantia de estabilidade plena. Em ato de resistência, o Sindicato dos Jornalistas e o Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul conseguiram evitar a demissão em massa na Justiça do Trabalho, em processo ainda em curso. Uma resistência que tende a ser rompida em breve, pois o governo do estado buscou o STF para sustar a negociação das demissões. Outra trincheira de batalha contra a extinção da Fundação ocorre no Tribunal de Contas do RS. O Ministério Público de Contas questiona as motivações das extinções das fundações sem nenhum estudo técnico.

Iniciou-se o movimento “Salve, Salve TVE e FM Cultura”, angariando apoio de funcionários, diversos grupos artísticos e intelectuais, para a realização de várias atividades em defesa da Fundação Piratini, mostrando a relevância da comunicação pública gaúcha. O Conselho Deliberativo da Fundação Piratini, espaço de participação social na instituição, também reagiu, deixando de aprovar as indicações do governo para presidência e diretorias da fundação. O governo estadual ainda se retirou da rede da TV Brasil, da EBC, filiando-se à TV Cultura de São Paulo, e buscou interferir cada vez mais na programação da emissora.

Com o fim da Piratini, o governo do estado afirma que as emissoras de TV e de rádio serão incorporadas pela Secretaria de Comunicação, que criará um novo modelo de gestão, terceirizando via alguma organização social ou pela iniciativa privada. Mas há rumores de que o governo poderá até extinguir os veículos.

“O discurso de modernização do estado esconde o que tem mais arcaico na comunicação pública no país. Busca transformar duas emissoras com inserção pública, com identidade com os gaúchos, em veículos governamentais, alinhados com o projeto de comunicação estatal que está vigente”, afirma Cristina Charão, empregada da Fundação.

Mesmo se continuar viva durante o governo Sartori, a TVE terá dificuldades para chegar aos gaúchos. Antes do desligamento do sinal analógico em Porto Alegre, previsto para janeiro de 2018, a TVE já havia desligado seu sinal analógico, restringindo sua cobertura, com a justificativa de economia de recursos. Até as retransmissoras do sinal da TV no interior sofrem com os cortes.

Pernambuco: o abandono da vanguarda

Em 2013, Pernambuco avançou na regulamentação da comunicação pública do estado. A criação da Empresa Pernambucana de Comunicação (EPC), inspirada até no nome na EBC, para gerir a TV Pernambuco (TVPE), representou uma novidade no fortalecimento do sistema público pelo país. Com um processo amplo de mobilização e participação, a empresa seria administrada conjuntamente por indicados pelo governo e pela sociedade, através do Conselho de Administração, composto por seis representantes eleitos da sociedade, seis indicados pelas secretarias do estado e um da Associação Municipalista de Pernambuco.

A TV Pernambuco, que iniciou suas operações como TV Tropical, teve início ainda na década de 1980, vinculada ao Departamento de Telecomunicações de Pernambuco (Detelpe), responsável pela instalação de retransmissoras de TV pelo interior do estado para atender as emissoras comerciais. A TVPE, durante um longo tempo, foi filiada às redes nacionais privadas, como o SBT e a Bandeirantes, tendo inclusive sua grade de programação arrendada para terceiros.

Mas o tempo passou e a esperança de fortalecimento da TVPE reproduziu os antigos erros do sistema público brasileiro. Com a crise econômica atingindo todos os estados, o governo de Pernambuco mais uma vez abandonou a comunicação pública estadual. Com a sede da geradora da TV em Caruaru, mas retransmissão em Recife e em 28 regiões do estado, a empresa continuou sem estrutura para produção, funcionando a partir de poucos empregados comissionados. A gestão compartilhada não foi capaz de garantir recursos para a empresa se fortalecer.

O cúmulo do abandono chegou em julho de 2017, com a migração digital das emissoras de TV de Recife. A nova empresa pública não se preparou para a transição e, sem recursos, quase ficou fora do ar na capital do estado. Sem aporte e planejamento, a solução imediata foi a transmissão do sinal pela TV da Assembleia de Pernambuco, que cedeu um subcanal para que a emissora não saísse do ar. De emergência, o legislativo local conseguiu aprovar R$ 4,2 milhões necessários para que a EPC criasse o parque de transmissão digital na capital.

A falta de compromisso do governo local reverbera na administração da empresa. O mandato dos membros da sociedade civil no Conselho de Administração da EPC venceu em 2016. Houve um processo de eleição para os novos indicados, mas até setembro de 2017 os eleitos não haviam sido empossados. Enquanto o orçamento da empresa em 2016 foi de apenas R$ 2,7 milhões, o governo do estado gastou mais de R$ 70 milhões com publicidade nos veículos comerciais.

Em paralelo à construção da EPC, entidades da sociedade civil vem lutando para a concretização da rádio Frei Caneca FM. Depois de 56 anos de sua aprovação por lei, a rádio, vinculada à Prefeitura do Recife, iniciou sua operação de forma experimental em junho de 2016. Mas, desde então, a rádio opera apenas como uma “playlist”, tocando música 24 horas por dia. A rádio ganhou o ar, mas ainda sem nenhuma estrutura, orçamento, funcionários e, principalmente, a participação da sociedade.

Em Pernambuco, opera ainda a TVU em Recife, sendo a primeira TV Educativa do país, inaugurada em 1968, e as Rádios Universitárias FM e AM, operadas pela Universidade Federal de Pernambuco. A TV conseguiu sua migração para o digital dentro do prazo, mas o conjunto de veículos ainda carece de uma abertura à participação social na emissora. Em 2015, foi finalizada uma proposta de Conselho Curador para as emissoras da Universidade, o que, até o momento, não se concretizou.

Renato Feitosa, do Centro de Cultura Luiz Freire, eleito para o Conselho da EPC, afirma que os movimentos sociais têm uma década de acúmulo sobre as emissoras públicas da Empresa, com propostas e demandas construídas. “Mas o que não estamos conseguindo é pressionar os governos para que as coisas andem. O que se gasta em publicidade oficial poderia financiar as emissoras”, conclui.

Minas Gerais: mudanças afobadas

Minas Gerais também passou por transformações em suas emissoras públicas no último período. Em setembro de 2016, o governo do estado aprovou a criação da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), mais uma inspirada na experiência da EBC. A nova empresa aglutinaria a Rádio Inconfidência, surgida em 1936, que era operada como empresa pública, e a Rede Minas de TV, criada em 1984, que era mantida pela Fundação TV Minas – Cultural e Educativa, que seria extinta.

A ideia da empresa pública surgiu na Assembleia Legislativa ainda em 2013, mas se viabilizou a partir da posse do governador Fernando Pimentel (PT), que aprovou no legislativo estadual um novo projeto. O resultado da nova legislação garantiu a criação de um Conselho Curador na empresa, mesmo sem determinar seu papel e como ele seria composto. A proposta sequer tocou em um tema tão necessário para emissoras públicas brasileiras, que são os instrumentos efetivos para garantir a autonomia financeira. O Comitê Mineiro do FNDC, durante o processo de aprovação da lei, questionou a falta de discussão sobre a nova empresa, sendo que o texto não contemplava pontos prioritários para o movimento, “como compromisso em fortalecer a autonomia da mídia pública, valorização da diversidade da produção regional e garantia de condições ótimas de trabalho”.

Dentro do projeto aprovado pelos deputados mineiros para a EMC, o movimento de comunicação conseguiu uma mudança importante para a construção de políticas de comunicação no estado, com uma nova normatização do Conselho Estadual de Comunicação, previsto na Constituição de Minas Gerais. O Conselho, que não funcionou em décadas, manteria sua composição original, com participação de representantes do governo, da EMC, da Assembleia, de sindicatos patronais e de trabalhadores e também de três cidadãos de ilibada reputação, mas agora com o objetivo de aprovar um Plano Estadual de Comunicação Social.

Passado o processo da criação da EMC, a extinção da Fundação TV Minas ainda não foi realizada. A pendência maior reside na concessão de TV educativa da emissora, que não se enquadraria dentro do escopo de uma empresa pública. Os servidores da fundação vivem um momento de indefinições, já que a legislação prevê a remoção dos mesmos para a Secretaria de Cultura e sua provável cessão para a EMC. Isso após anos de luta para que a fundação realizasse concurso público: a operação da TV Minas era feita de forma terceirizada por uma OSCIP.

Já a Rádio Inconfidência acabou fortalecida pela nova empresa, pois não havia nenhum instrumento de participação na rádio e o número de empregados já era muito reduzido. Romina Farcae, diretora da Associação dos Servidores Públicos da Rede Minas, reclama da falta de diálogo no processo de criação da nova empresa, não respeitando as distinções históricas entre as duas emissoras. “Houve uma luta de anos para a realização de concurso que desse autonomia para os servidores da TV e que foi ignorada. Não se pensou nos preceitos da fundação, que gere uma emissora educativa, enquanto a Rádio Inconfidência opera como uma emissora comercial, inclusive vendendo comercial. Essas singularidades foram desprezadas”, afirma.

Mas grande parte das promessas, um ano após a criação da nova EMC, não se concretizou. O destaque se deu para a inauguração da nova sede da Rádio Inconfidência e Rede Minas de TV, que passou a ocupar um espaço compartilhado também com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com estrutura ampla e renovada. Mas até setembro de 2017, o Conselho da nova empresa pública não teve nenhum sinal de sair do papel. A falta de recurso continuou uma constante nos dois veículos. Com o impasse sobre a outorga educativa da TV, a solução para a extinção da Fundação caminha a passos lentos. O Conselho de Comunicação também seguiu sendo apenas um texto em uma lei aprovada, que após um ano continuou sem ser instalado.

Durante esse processo, ainda no final de 2016, a troca do comando da emissora gerou apreensão dos próprios movimentos sociais, temendo um redirecionamento editorial a uma linha mais próxima dos interesses do governo do estado. Em junho de 2017, o FNDC-MG criticou, em carta, a postura do governador Fernando Pimentel de não priorizar a emissora, alegando que os recursos para os veículos públicos foram de R$ 35 milhões, enquanto a despesa publicitária do governo chegou a quase R$ 100 milhões; além de cobrar a instalação do Conselho da EMC e do Conselho Estadual de Comunicação e a convocação de uma nova Conferência Estadual de Comunicação.

Em outubro de 2017, os trabalhadores da Rádio Inconfidência e da Rede Minas entraram conjuntamente em greve contra os baixos salários, os cortes de benefícios já concedidos e pela regularização das jornadas de jornalistas e radialistas. O movimento ainda criticou a falta de diálogo na implementação da EMC, além de apresentarem vários problemas nas instalações do edifício inaugurado para as emissoras, que, mesmo que novo, não garante ainda as condições de trabalho e funcionamento dos veículos.

A busca por um sistema público

O movimento iniciado de fortalecimento e expansão de uma comunicação pública autônoma, que privilegiasse a participação da sociedade e a independência dos governos e do mercado, encontra-se hoje em uma encruzilhada. Com a crise econômica e uma nova ascensão do neoliberalismo, as diversas iniciativas de comunicação pública sofrem diretamente o dilema político brasileiro.

A falta de uma regulamentação completa do artigo 223 da Constituição Federal, que delimitasse cada um dos três sistemas previstos – privado, estatal e público –, dificulta um reconhecimento objetivo da sociedade sobre as diferenças e as finalidades de cada um dos sistemas previstos. Impede, principalmente, a distinção do sistema público frente aos demais e sua interseção com o sistema estatal e o sistema privado associativo sem fins lucrativos – como rádios e TVs comunitárias. O momento de dificuldades da economia e o avanço de grupos conservadores neoliberais coloca em risco as experiências públicas de comunicação dos últimos 40 anos.

A situação de fragilidade em que a Empresa Brasil de Comunicação se encontra, com ataques contínuos à sua autonomia editorial, financeira e participativa, representa um retrocesso na construção de um sistema público robusto e relevante. Governos estaduais descompromissados também comprometem o projeto de comunicação pública, com garantia de independência editorial, autonomia financeira e uma real participação da sociedade na sua construção.

Em todo país, a distância dos recursos repassados em publicidade para os veículos privados e o investimento nas mídias públicas/estatais, mostram a dificuldade de avançar no fortalecimento de um sistema público. Ainda mais desregulamentado, principalmente após os ataques à legislação da EBC, as diversas experiências pelo país sofrem com a falta de autonomia que garanta sua relevância social, além da falta de compromisso com a participação direta da sociedade na própria gestão desse sistema.

*Gésio Passos é mestre em comunicação pela Universidade de Brasília, jornalista do quadro efetivo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), coordenador geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e associado ao Intervozes. Pesquisa temas ligados à comunicação pública, políticas de comunicação e história da mídia brasileira.