A empolgação com os esportes não apaga o “legado negativo” dos Jogos Olímpicos. Além da repressão policial e das remoções, o cerceamento à liberdade de expressão e a concentração midiática marcaram a Rio 2016

Texto: Iara Moura e Mônica Mourão |Colaborou: Eduardo Amorim, Yuri Leonardo, Caio Barbosa, Camila Nobrega e Cinco de Terra

As Olimpíadas de 2016 encerram quase dez anos em que diversas cidades do Brasil viveram as mudanças causadas por um megaevento esportivo. Desde a preparação para os Jogos Pan-Americanos de 2007, bilhões foram investidos em gastos feitos a partir de parcerias público- privadas (PPP) em diferentes áreas. A comunicação é uma delas. O International Broadcast Center (IBC), centro de mídia para a transmissão dos Jogos, faz parte de uma PPP que inclui também o Main Press Center (MPC) e o Hotel de Mídia. O custo total do complexo é estimado em R$ 1,68 bilhão, dos quais R$ 1,15 bilhão vem de recursos privados e R$ 528 milhões da prefeitura do Rio de Janeiro. Após os Jogos Olímpicos, o “legado” ficará sob a responsabilidade da Concessionária Rio Mais, formada pelas empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken, responsáveis pela construção.

“Saber que a prefeitura do Rio gastou todo este dinheiro para um centro de mídia que vai funcionar apenas durante os megaeventos é ter certeza de que a prefeitura e o governo do estado do Rio têm suas preferências no que investir. Este é mais um exemplo para mostrar também que esta cidade está virando uma cidade apenas para turistas, para ricos, para alguns”, afirmou a jornalista, comunicadora popular e moradora do Complexo da Maré Gizele Martins. No contexto dos megaeventos realizados na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 250 mil pessoas sofreram remoções, segundo dados da Articulação Nacional dos

Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas (Ancop). É certo que o grande público e as comunidades afetadas com as remoções e a violência policial pouco ficou sabendo das violações de direitos relacionadas ao Pan, à Copa e às Olimpíadas, até porque os direitos de transmissão das competições também ficaram nas mãos de poderosos grupos de mídia no Brasil e o acesso à informação e o direito à livre manifestação de pensamento foram violados durante os Jogos.

Segundo a mareense Gizele Martins, “se todo o dinheiro [investido no IBC] fosse dividido entre os inúmeros meios de comunicação comunitária e populares de favelas, ocupações, bairros pobres, estaríamos equipados, nos organizaríamos para fazer muito melhor a nossa própria comunicação. Estaríamos contando o histórico escravista e racista do nosso país, disputando as opiniões”. Ela lembra que, durante os 15 anos que atua com comunicação comunitária nas favelas do Rio de Janeiro, foram poucas as formas de incentivo público para a comunicação não comercial. A cobertura da grande mídia, que, em geral, não pauta as violações de direitos cometidas em nome dos Jogos Olímpicos, tem relação direta com o interesse privado de transmissores e patrocinadores do evento. “As Olimpíadas são um produto. A Globo vendeu cotas multimilionárias,

então os megaeventos deixam de ser uma pauta e passam a ser um produto para a empresa”, explicou Mário Campagnani, integrante do comitê organizador da jornada Rio 2016 – Os Jogos da Exclusão, que realizou atividades de denúncia ao desrespeito aos direitos humanos nas Olimpíadas.

Público ou privado?

No dossiê de candidatura para ser cidade-sede dos Jogos, apresentado em 2008, o valor estimado do evento era de R$ 28,8 bilhões. Com a mais recente atualização da Matriz de Responsabilidade, em janeiro de 2016, este valor passou para R$ 39 bilhões nos dados oficiais, superando em quase R$ 14 bilhões os custos da Copa do Mundo de

2014 e chegando a quase dez vezes os R$ 3,7 bilhões gastos com o Pan-Americano de 2007. Na versão atual da Matriz, houve um aumento da participação do poder público de 36%, em agosto de 2015, para 40% do montante total.

As altas cifras contrastam com o cenário de destruição da comunidade vizinha ao Parque Olímpico. A Vila Autódromo, onde moravam cerca de 600 famílias e hoje resistem apenas 20, é um símbolo das prioridades de investimentos feitos pelo poder público a serviço do interesse privado. Essa mesma lógica rege também a comunicação. Os serviços de telefonia e internet, que deveriam ser um direito de todos, foram alvo de grandes investimentos para garantir a transmissão dos jogos, enquanto comunidades ao lado das arenas seguem sem acesso à internet banda larga. Uma força-tarefa foi feita para que o Brasil oferecesse, ainda na Copa das Confederações, em 2013, uma internet com a qualidade que o país nunca conseguiu implantar. Essa possibilidade, inclusive, foi a justificativa para que as empresas que fossem oferecer esses serviços tivessem isenções fiscais (IPI, PIS e Cofins). Além disso, foram feitas modificações na legislação

para facilitar a instalação de antenas necessárias para a disponibilização da rede 4G. Para a Copa de 2014, a Telebras investiu R$ 89,4 milhões na implantação de infraestrutura, o que equivale ao investimento anual para a implantação do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). A expectativa do Plano era conectar 35 milhões de domicílios à internet fixa até o ano de realização do Mundial. No entanto, segundo dados de 2015 do Ministério das Comunicações, apenas 23,5 milhões de locais têm banda larga fixa. Quando se olha para fora dos centros urbanos, os números diminuem ainda mais.

Direitos de transmissão

Em dezembro de 2015, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que o Grupo Globo comprou os direitos dos Jogos Olímpicos até 2032 para tevê aberta, por assinatura, internet e celular, mas o valor é mantido em segredo. A título de comparação, sabe- que, nos Estados Unidos, um acordo semelhante entre o COI e a NBCU (conglomerado de mídia daquele país) custou R$ 7,6 bilhões. A falta de transparência repete erros de anos passados, já que a empresa brasileira também não revela os gastos para detenção dos direitos sobre a Copa do Mundo de 2014. O que se sabe é que a Rede Globo tem como anunciantes nos Jogos: Claro, Coca Cola, Fiat, Bradesco, P&G e Nestlé. Segundo informações da revista Meio & Mensagem, cada cota de patrocínio foi vendida a R$ 255 milhões. Ou seja, a Globo deverá ter um faturamento de pelo menos R$ 1,53 bilhão com o evento.

A emissora da família Marinho repassa direitos e certamente lucra também sobre o faturamento da Rede Record e da Bandeirantes. A Record, do bispo Edir Macedo, fechou quatro patrocinadores e, se cada cota tiver sido vendida por R$ 126 milhões, deve faturar cerca de R$ 760 milhões com os jogos. Já a Band vendeu quatro cotas de patrocínios, cada uma no valor de R$ 310 milhões, segundo o site Conexão TV.

A concentração da transmissão pela mídia privada não é uma regra universal. Albert Steinberger, jornalista freelancer que trabalha para o canal público alemão Deutsche Welle, aponta as diferenças nas transmissões de grandes eventos esportivos quando se compara o caso do Brasil com o Reino Unido e a Alemanha, por exemplo. Nesses países, as emissoras públicas BBC e Channel 4, no primeiro, e ARD e ZDF, no segundo, transmitem, entre outros, Copa, Olimpíadas e Paralimpíadas. Mas alguns campeonatos nacionais, como a Bundesliga e a Premier League, têm suas transmissões restritas às TVs privadas. “Aqui também se questiona muito se vale a pena gastar milhões em acordos de direitos de transmissão”, apontou Steinberger.

“Um caso para mim que foi super interessante foi a cobertura da BBC durante os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Eles realmente abriram todos os sinais e disponibilizaram na internet. Ou seja, era possível assistir a qualquer tipo de esporte que tivesse acontecendo ao vivo e de graça. Se o direito tivesse sido comprado por uma TV privada, obviamente o modelo de tomada de decisão seria diferente. Seria priorizado o lucro, afinal de contas, o investimento inicial é muito alto”, analisa o jornalista.

No caso brasileiro, o direito de transmissão das Paralimpíadas, que atrai menos público e, portanto, desperta menos interesse comercial, foi comprado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). De acordo com o plano de trabalho de 2016 da empresa pública, o orçamento total previsto para as Olimpíadas e as Paralimpíadas é de R$ 1,9 milhão de reais, sendo que R$ 450 mil foram usados para a transmissão das Paralimpíadas na televisão, quase 17 vezes menos o valor que a NBCU pagou ao COI para os Jogos Olímpicos de 2020 a 2032.

O resto do montante foi distribuído entre transmissão dos Jogos Olímpicos no rádio (R$ 600 mil), custos para viagens jornalísticas (R$ 350 mil), gastos adicionais no satélite (R$ 220 mil) e compra de espaço no IBC (R$ 280 mil). O mesmo IBC do complexo de mídia que recebeu mais de R$ 500 milhões de investimentos da prefeitura e será gerido por um grupo de empresas privadas.

Acesso à informação

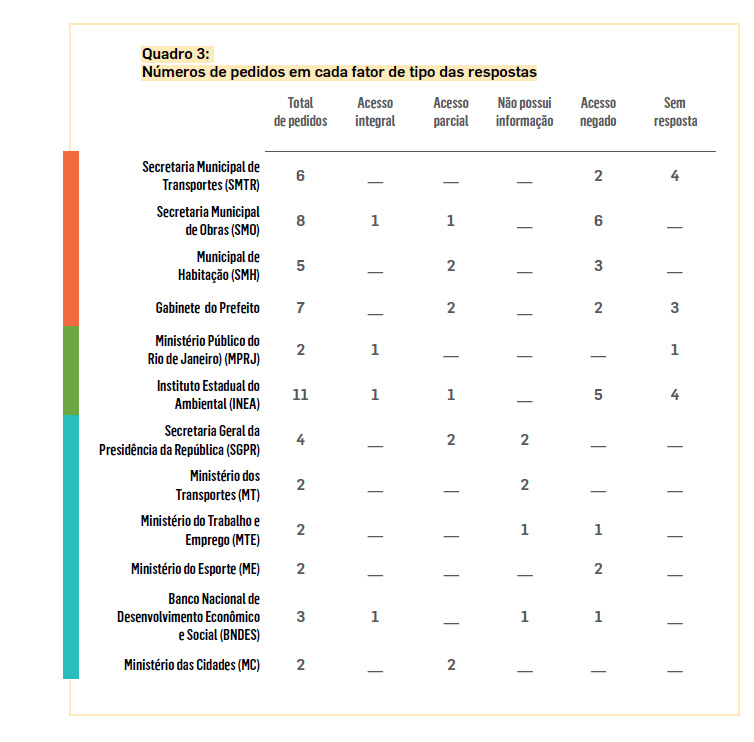

Segundo aponta relatório da organização Artigo 19, no Brasil dos megaeventos esportivos, estamos muito longe de garantir a transparências das informações públicas. O orçamento detalhado e os impactos das obras olímpicas, como a do BRT (Bus Rapid Transit) Transolímpica no Rio de Janeiro, não estão ao alcance de todas as cidadãs e cidadãos como determina a Lei de Acesso à Informação (12.527/11). Os ônibus articulados que trafegam em corredores exclusivos foram uma das principais promessas de legado das Olimpíadas para a cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o relatório, foram feitos 13 pedidos específicos de informações sobre remoções causadas pelas obras do BRT, com base na LAI.

Ao todo, 54 solicitações foram feitas para diferentes órgãos, como o Portal Cidade Olímpica, o Portal Transparência Carioca, o Portal Transparência da Mobilidade e o

Portal da Controladoria Geral do Município, além do Instituto Estadual do Ambiente. Apenas 7% dos pedidos foram atendidos. Foram três meses de busca que levou à conclusão de que o direito à informação não é respeitado e que é praticamente impossível para a população ter acesso à caixa preta das obras preparatórias para as Olimpíadas 2016. “Se não há informação, fica comprometida a efetiva participação popular no debate sobre o tema e, portanto, qualquer possibilidade real de incidência no processo decisório”, conclui a pesquisa.

A falta de transparência também abrange os investimentos para infraestrutura de telecomunicações durante os Jogos. Segundo matéria da Agência Brasil, o valor dos investimentos para possibilitar as conexões 3G e 4G não pode ser divulgado por exigência contratual do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB). O acordo foi firmado com o Grupo América Móvil, que engloba as marcas Claro, NET e Embratel. Mais uma vez, recursos públicos foram usados para beneficiar empresas privadas. Apesar dos investimentos feitos pelo Grupo América Móvil, coube à Embratel fornecer a rede de fibra ótica para captar os sinais de transmissão entregues ao IBC. Além disso, o site oficial dos Jogos e a venda de ingressos estão hospedados nos data centers da Embratel.

Liberdade de expressão

A violação do direito à comunicação durante as Olimpíadas também se deu através da repressão a manifestações políticas nos locais dos jogos. Responsáveis pela Rio 2016 retiraram dos estádios Mané Garrincha, em Brasília, Mineirão, em Belo Horizonte e no Sambódromo, no Rio de Janeiro, torcedores que se manifestaram contra o governo interino de Michel Temer.

No último sábado (20), o pai de um jovem morto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro foi impedido de abrir uma bandeira de protesto no Maracanã. Segundo o Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, Carlos da Silva Souza, pai de Carlos Eduardo, um dos cinco jovens assassinados por policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar em novembro de 2015, teve cerceado seu direito à manifestação. Tais ações repressivas estão respaldadas pela Lei Geral das Olimpíadas. O inciso IV do artigo 28 estabelece como condição para o acesso e permanência nos locais oficiais, por exemplo, “não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, de caráter racista ou xenófobo ou que estimulem outras formas de discriminação”. O inciso X do mesmo artigo determina ainda que não se pode “utilizar bandeiras para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável”.

São puníveis com prisão de até um ano a produção e distribuição de produtos que imitem símbolos oficiais da competição, mas também a mera modificação de qualquer símbolo, ainda que seu objetivo seja, por exemplo, a realização de uma paródia. Em abril deste ano, diversas entidades da sociedade civil repudiaram a Lei das Olimpíadas e Paralimpíadas, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, por seu caráter autoritário.

A coordenadora do Centro de Referência Legal da ONG Artigo 19, Camila Marques, mostrou-se preocupada com a repressão à liberdade de expressão que marcou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. “Com apenas uma semana do início do evento, já vimos o aumento da ocupação na Maré, no Complexo do Alemão e de uma forma geral. Cada vez mais o Estado está se aprimorando no seu aparato de repressão, através da compra de equipamentos, e esse legado é o que realmente vai ficar dos megaeventos no Brasil”, considera Camila Marques.

Sangue no chão

A comunicação independente, alternativa e comunitária segue pulsante, apesar de todas as dificuldades impostas pela repressão cotidiana que se acirra no contexto dos megaeventos. As articulações de comunicadoras e comunicadores em favelas e bairros periféricos do Rio de Janeiro levaram à criação, por exemplo, de páginas no Facebook para denunciar violências cometidas pela polícia, prefeitura, governo do Estado e Forças Armadas – que ocuparam o Complexo da Maré durante a Copa de 2014. Mas, além de canal de denúncia, as redes sociais têm sido um meio para perseguir comunicadores. Gizele Martins, da Maré, já recebeu até ameaças de estupro e avisos de que deve “calar a boca”. No Complexo do Alemão, outro conjunto de favelas cariocas, Raull Santiago, do Coletivo Papo Reto, também é alvo de perseguição. Em abril deste ano, Santiago denunciou para a mídia e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão têm abordado moradores perguntando se o conhecem.

O Papo Reto atua principalmente na denúncia à violência policial, através de redes sociais e de conteúdo audiovisual. Os riscos de fato são grandes para quem defende os direitos humanos no Brasil. Segundo a organização internacional Front Line Defenders, o país está em primeiro lugar na lista mundial de defensores assassinados em 2016, ao todo, 24, entre janeiro e abril. A disputa de narrativas sobre os megaeventos e seu impacto, especialmente nas comunidades mais pobres ou periféricas, certamente incomoda as instituições violadoras de direitos. Para Gizele Martins, “com a mídia comercial ao lado da prefeitura e do governo, eles sabem que vão alienar, silenciar, apagar a história e mentir dizendo ao mundo que este é um exemplo de cidade e que durante os Jogos tudo aconteceu perfeitamente, sem qualquer sangue no chão”.